【特集】萩の「活〆ラベル」のはなし ~萩のおいしい魚を全国へ、世界へ~

萩市「活〆(いけじめ)ラベル」鮮魚出荷がスタート!「萩のおいしい魚を全国へ、世界へ」と漁業者と連携して、事業に取り組む萩市水産課の椙本 学(すぎもと まなぶ)さんにお話しを伺いました。

「活〆ラベル」の取り組みのきっかけは?

持続可能な萩市の水産業の実現を目指し、市内外の漁業関係者と意見交換する中で、活締めなど高鮮度出荷は、他地域でも取り組まれており、東京の豊洲市場ではスタンダードになりつつあるという話があったことから、全国の産地に負けないようにと、令和5年度から計画を始めました。

豊洲市場の様子

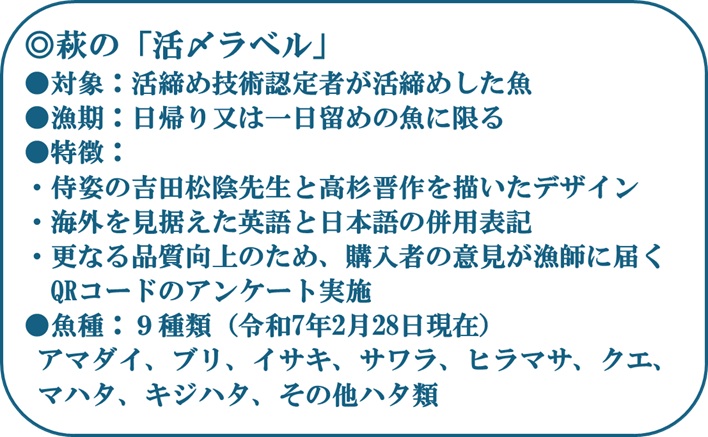

「活〆ラベル」とは、どういうものでしょうか?

「活〆ラベル」は、活締め技術認定を受けた方が活締めした、鮮度の良い魚の証として添付するもので、市場に出荷するまでの日数なども定められています。ラベルのサイズも魚種に応じて2種類あります。

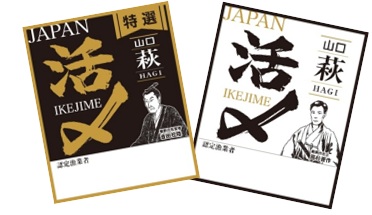

活〆ラベルには、松陰先生と高杉晋作のイラストが入っていますね?

豊洲市場の水産卸会社や仲卸などマーケット側の視点をより大切にして作成。デザインは、侍が描かれている魚のラベルは他にはないという意見から、萩らしく、特選版は吉田松陰先生、通常版は高杉晋作を描いたものにしました。また、海外市場展開を見据え、「IKEJIME」、「HAGI」や「JAPAN」といった英語表記も入れています。

また、活〆ラベルの更なる品質向上のため、活〆ラベル鮮魚を仕入れた飲食店や仲卸など購入者の意見が漁業者に届くように、QRコードから読み取れるアンケートを実施しています。

ラベル

タグ

左)吉田松陰先生が描かれた特選版

右)高杉晋作が描かれた通常版

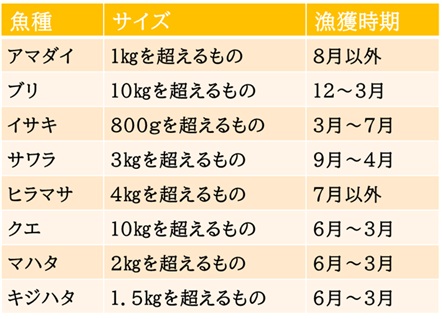

◎さらに厳しい基準を定めた「特選ラベル」

活締め技術認定者が活締めした魚の中で、サイズや漁獲時期を規定したものは「特選」として、他の活締め魚とも異なる特別な仕立て方で出荷されます。

(令和7年2月28日現在)

「活〆ラベル」の認定を受けるには、どうしたら良いのですか?

認定は、①「講習会」→②「審査」→③「認定」という手順になります。

①講習会

まず、講習会で必要な基本知識・技術を学んでいただきます。講習会は座学と実技指導があり、座学では、活〆ラベル事業の目的や意味や、脳締め・血抜き・冷やし込みをする理由や意義などを学んでいただきます。実技指導では実際に活きた魚などを使い、脳締めの位置や深さなどを確認していただきます。

②審査

次に、豊洲市場に実際に鮮魚を2回送付し、審査を受けていただきます。審査員は、水産卸会社(大卸)の方と、魚の鮮度を保つために開発された画期的な下処理方法である津本式の三つ星公認技師の2名で行われ、水産卸売会社(大卸)の方には、豊洲市場に着荷時の荷姿を、津本式三つ星公認技師には、着荷した鮮魚を実際に開き、脳締め・血抜き・冷やし込みなど魚全般の確認をしていただきます。

③認定

最後は、認定者が審査結果と審査用鮮魚を実際に確認し、認定となります。認定者は、山口県漁協萩地方卸売市場の市場長、山口はぎ魚市場仲買人組合の組合長、山口県飲食業生活衛生同業組合萩支部の支部長の3名で行われ、認定となった場合、活締め技術認定証が授与されます。

ただし、QRアンケートの結果等により、再講習や場合によっては認定が取り消されることもあります。

これからの目標は?

目標は「萩の活〆ラベルの魚が欲しい」と飲食店などから指名されるようになることです。

活〆ラベルの魚は「水揚げして6日経っていても、旨味があり、歯ごたえもしっかりある。」と高い評価をいただくなど、少しずつですが、活〆ラベルの魚を取り扱っていただける飲食店、旅館やホテルなどが増えてきています。

そのために、萩地方卸売市場内に、活〆ラベルが付いた魚が増えるよう、活締め技術認定者を増やしていきたいと思っています。ただ、活〆ラベルに対する信頼を得ることが大事なので、引き続き、活締め技術の維持・向上のための講習会も行います。

「食べたい 行きたい 旬の地魚がおいしいまち・萩」を目指して

事業を始めた当初、若手漁業者さんとの話の中で「客観的に見て『良い』と評価されるアマダイを世に送り出したい」という言葉がありました。また、外部専門家からは、鮮度が命ともいえる魚にとって「時間は価値を下げるもの」と思われがちですが、最初の魚の処置次第で、時間を追うごとに旨みに変わる「時間は価値を上げるもの」という考え方を教えていただきました。

萩は歴史の町ですが、日本海に面し、年間を通して、旬の地魚が食べられる町でもあります。意欲ある漁業者や仲買人など、萩の魚に関わる人達が一つになって、「萩のおいしい魚を全国へ、世界へ」届けることで、もっと多くの方に萩を知っていただき、萩に足を運んでいただけるきっかけになればと思います。

関連動画

ショートver.

ロングver.